時間回到80年前,1930年10月27日,賽德克族部分部落族人發動武裝抗日。事件發生後,日本殖民政府調動大批軍警鎮壓,「霧社事件」於焉而生。對於當今的台灣人來說,「霧社事件」或許是個陌生遙遠的歷史過往,但對於近代台灣歷史而言,「霧社事件」不僅是一個不能被輕易遺忘的歷史創傷,歷經數10年來的社會變遷與擾動後,這個歷史傷口更已擴展為台灣社會指涉外來族群與原住民文化交融的重要指標事件。

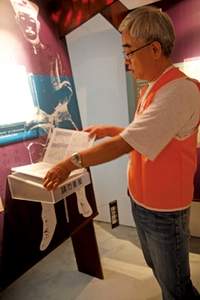

在「霧社事件」屆滿80週年之際,國立台灣歷史博物館特別推出「聞眾之聲──霧社事件80週年特展」,即日起至明年1月2日,以不同角度透過影像、聲音、文獻、口述等多方觀點詮釋事件,跳脫博物館史觀定位,採取開放的思考內涵,全面而深入解讀歷史與記憶。

預計明年正式開館的台史博,主要任務就是保存維護台灣的歷史文化資產,建構人民共同的歷史記憶,奠基台灣史研究基礎,進而推廣台灣歷史文化教育。此次舉辦「聞眾之聲──霧社事件80週年特展」當然也是台史博在正式開館前展現建構系統性台灣史料的決心。

真相拼圖 拼圖真相

真相拼圖 拼圖真相

過去的「霧社事件」是當代主流政治觀點論述下的抗日事件,從最初日本官方「平叛說」到了國民政府「民族主義說」,但近20年來開始聽到了更多不同的聲音,除了一般歷史研究者的文字書寫之外,也有若干以紀錄片形式呈現。此次聞眾之聲紀錄片便籌劃拍攝歷時一年多,包括女性的觀點、隔代對話、事件餘生者、新族群關係的建立等,讓霧社事件形成一個廣泛的對話機會,引導觀眾深度思考歷史真相的意義,並從歷史素材中建構自己的觀點,做出自己的歷史詮釋,找到自己的霧社事件「拼圖真相」。

眾說紛紜 各自表述

霧社事件爆發之後,各方從自己的立場對於事件起因有不同的闡述,包括日本官方說法,台灣、日本與中外的民間媒體報導等,日本官方將事件起因認定為「勞役過度」、「女性問題」、「莫那‧魯道(Mona Rudo)個人的反抗心」;至於民間媒體也各自詮釋霧社事件的意義。

因此,在「眾說紛紜」展區中透過這些歷史素材呈現了統治者對於治理台灣原住民的政策與態度、霧社事件事發經過及國際輿論趨向,更可以看出當時高壓政策下的媒體新聞檢查、日本國內輿論的自省批評等社會發展概況。但在眾說紛紜中,唯獨欠缺了當事一方「賽德克人」的聲音。

來自部落的聲音

1990年之後,賽德克族群內部餘生各社群第2、3後代子孫相繼回歸族群部落,以事件主角觀點陸續發表對霧社事件的評價。在「部落聲音」展區內,即分別呈現出事件餘生者、未參與起事賽德克人、賽德克女性以及隔代的部落觀點,藉由這些不同立場所衍生的多樣部落觀點,對照「眾說紛紜」區的各種外部聲音,讓觀眾得以比對出不同說法間的矛盾性,引導他們近一步去思考霧社事件真正衝突的原因。

1990年之後,賽德克族群內部餘生各社群第2、3後代子孫相繼回歸族群部落,以事件主角觀點陸續發表對霧社事件的評價。在「部落聲音」展區內,即分別呈現出事件餘生者、未參與起事賽德克人、賽德克女性以及隔代的部落觀點,藉由這些不同立場所衍生的多樣部落觀點,對照「眾說紛紜」區的各種外部聲音,讓觀眾得以比對出不同說法間的矛盾性,引導他們近一步去思考霧社事件真正衝突的原因。

除了事發當時的第一手及第二手歷史材料,「霧社落櫻」展區以展出近代音樂、戲劇、舞蹈、文學、電影等不同創作形式詮釋下的「霧社事件」,呈現霧社事件在經過80年的歷史型塑、符碼轉化後,如何演繹出各時代的主流意識形態。

從國小社會科五下課本、國一和高一歷史課本的霧社事件,深入淺出地教育下一代,此外,報導文學作家鄧相揚所著作的《風中緋櫻》也被改編拍攝為公共電視台歷史年度大戲,閃靈樂團所製作的賽德克巴萊音樂專輯以重金屬音樂風格創造出另類的民族吶喊。

觀眾在這一區除了可以理解到歷史型塑社會的複雜性,歷史對於當代個人主體意識的影響,並且包容、尊重不同族群文化、立場,找到自己的霧社事件之「拼圖真相」。

為了一改以往博物館習於靜態展覽議題,此次「聞眾之聲──霧社事件80週年特展」導覽別出心裁,台史博策展特別取經國外博物館的角色扮演戲劇形式,導覽人員分別扮演日本警察和賽德克頭目,並在導覽過程加入生動對話。【欲參觀民眾可預約導覽時間,洽詢電話(06)3568889轉2286或2293。】