近年來,「鄉土文學」逐漸受到重視,成為推動文化平權與教育發展的重要議題,部分地區因地理位置、資源分配與數位落差等因素,面臨閱讀資源不足、學習機會受限的挑戰。鄉土文學作為描繪地方風土人情與文化記憶的重要載體,讓讀者在閱讀中找到共鳴,增強文化認同,也讓孩童理解自身的社會背景,鼓勵他們書寫自己的故事,進而豐富本土文學發展。

「鄉土文學」一直是臺灣文學發展中,極為重要的一道標籤,從鄉土到反鄉土,爭論不休。自2000年初始,輕鄉土、後鄉土的說法不斷現身,學者范銘如更直言:「我以『後鄉土文學』一詞定義新一代的小說品種。後鄉土文學不是復古、懷舊式的回歸人文傳統,不僅是時下臺灣本土意識或民粹運動的文學再現,而是綜合臺灣內部政治社會文化生態結構性調整、外受全球化思潮滲透衝擊的臺灣鄉土再想像產物。」這批作品的鄉土性,雖有延續過往的鄉土書寫,卻也在繼承中,受到八〇、九〇年代的許多「後」結構思潮影響,產生了對原本鄉土概念的解構與反思。

從書寫出發 強化人與故鄉的連結

時至今日,許多2000年初從「故鄉」書寫出發的一批後鄉土作家們,不管是以故鄉澎湖為書寫主題的陳淑瑤,一路慢寫,在《海事》、《地老》出版後,看似走出故鄉的作家,2022年卻又交出了一本《魔以》,以音戲擬出一種「某座島嶼」的共鳴腔;那些相近而模糊的聲音,方言與鄉音一般,成為了對故鄉的鄉愁、更是人與土地的魔幻連結,依然是故鄉、依然是那座海中島嶼。

當時也被譽為後鄉土大將的小說家童偉格,在《王考》與《無傷時代》乃至《西北雨》中,召喚出的那座東北角靠海小鎮,村落僻遠、人口外流,就業機會逐漸減少的所在,或許就是所有書寫原鄉、故鄉的寫作者,心中最柔軟的一塊。如童偉格所言:「將那充滿臺灣當代偏鄉(孤島/山村)色彩的背景舞台,捏塑成小說中漫行於離棄之途的一家數代人(祖父祖母/父親母親/敘事者「我」),也是跨度相同歲月的我們,讀者、數代人無以名之,卻也無傷的鄉愁。」每個人記憶中的家鄉與童年,都能被解讀為一種時間上的偏鄉,更是一種對「心遠地自偏」的新意連結。然而童偉格在2024年的「聯合報文學大獎」受獎時正式回應了關於他對這張貼身20多年的「鄉土」標籤看法:「標籤如此黏著,我願意接受。」但他也表示了可以翻轉「新鄉土」的定義:「任何人的故鄉,對別人來說都是異鄉;我也可以透過寫作,把所有異鄉都變成故鄉的一部分。」前作《西北雨》的背景是「萬里」,2024的作品《拉波德氏亂數》卻將背景拉到東歐與集中營,在他心中:「返鄉的方式也可以是國際接軌,東歐的集中營也可以是萬里的一部分。」

跨越現實與想像 重新認識城市與鄉野

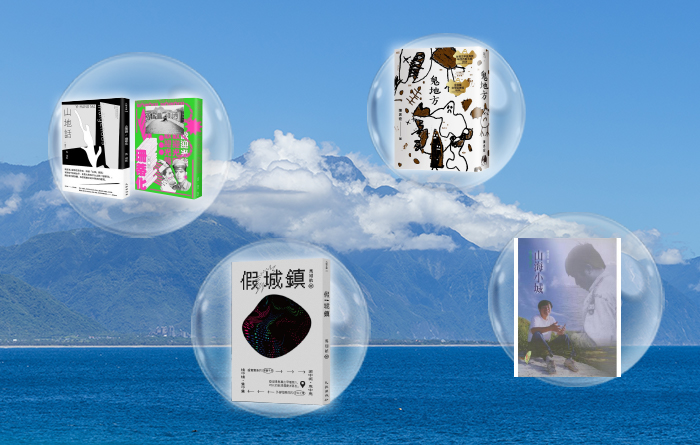

那些存在於不可抵達的過往時空中的故鄉,不管是實質地理中的遠方、偏鄉,如廖鴻基筆下東部海岸構築的「海洋四部曲」,甚或是他在《山海小城》裡記憶下的花蓮陸地;又如同陳思宏幾度書寫下的彰化原鄉「永靖」,那如同《鬼地方》般,鋪展出的領域氛圍,或許也彌漫覆蓋了所有他寫下的其他地景。種種童年時聽聞的志怪傳說、鄉野故事,以及在家鄉土地不斷上演的原初創傷與離去,或許才是當代文學裡最遙遠、無法抵達的一處。

由此境、在此刻,歸來探看,原住民書寫的許多故鄉,它們所在的遠方與所處的現代,成就了臺灣風景版塊中最魔幻卻也最實在的一塊版圖。從夏曼.藍波安(Syaman Rapongan)的蘭嶼出發,還有利格拉樂.阿(Liglav A-wu)、卑南族作家巴代與布農族作家沙力浪,為不同性別與文類提供了繁複美景。近年更有馬翊航的《山地話/珊蒂化》與《假城鎮》等作。《山地話/珊蒂化》是馬翊航的第一本散文集,藉由散文的語境,將傾訴的主體一分為二,一半是散文裡最雋永的家鄉與家族書寫,包含成長的池上鄉與孕育父親的卑南建和部落,將成長與移動的經驗,往外、往北、往最深的自我中擴展。最新出版的《假城鎮》,讀者驚喜地讀見一種和解般地回首、一種精神上的回鄉,他開始學習母語,回首童年,舉重若輕寫下趣事:「阿美語裡鴨子是maymay,而且發音容易,近於『買賣』。只要當老師說:『我們進行買賣的時候,所使用的金錢我們稱之為貨幣……』大家不會聽見買賣,只會聽見maymay(鴨子)。」

從霧中風景,我們也看見了程廷Apyang Imiq的散文集《我長在打開的樹洞》,他一筆雕刻一個音節,敲下返鄉務農所拾回的每一道風景,「Rudan」是太魯閣語中的「耆老」(還有專門分男性、女性的詞)、「Tminum」、「T-e」、「M-i」、「Nu-m」的漢語是「織布」。程廷Apyang Imiq以一種跨越的方式,跨越性向與一種趨光性般、水往低處流的物理定律,帶我們看見一種新的流動可能,穿越了城市與野鄉,穿越那些固有的前後新舊,遠方即是近處。

以閱讀為媒介 串聯家鄉事

語言一直是寫作者的一種魔力,它代表了地方性,也替每個角色的背景形塑一種「我」的由來。比如這幾年致力於描寫客語與客家文化歷史的作家張郅忻,由她在2023年拿下許多書獎的《山鏡》回望,這是一部根植於父親生平的小說,此書之前已有如家族史一般的「客途」前二部曲:《織》、《海市》的鋪就,至此才完成了一趟由父系到母系、從家鄉往城市的旅途。而後她在最新的著作《秀梅》中,將所有過往的家族故事作為基墊,繼續巧手編織著「客人」的移動與遷徙史,從山村到小鎮,城市又是如何變成更新的城市,經濟起飛時期的臺灣產業如何往南遷,男與女的移動未停……更細緻地加進了語言這股醍醐味。因此,《秀梅》裡頭所有對話幾乎都使用客語,註腳處處,卻反而成為了讀者的閱讀樂趣。

土地總有自己的聲音,比起「方言」,它們更近一種標明來處的「母語」。獨有的聲腔音節碰撞,一個鄉土與世界上所有的鄉土接壤,才發現不論是你的語言、我的語言,人們總是訴說著同一個遠方的故事,那一個相同而又截然不同的—家鄉與懷鄉的故事。

書訊

《海事》、《地老》

作者:陳淑瑤 出版社:聯合文學

《魔以》

作者:陳淑瑤 出版社:印刻文學

《王考》、《無傷時代》、《西北雨》、《拉波德氏亂數》

作者:童偉格 出版社:印刻文學

《山海小城》

作者:廖鴻基 出版社:望春風文化

《鬼地方》

作者:陳思宏 出版社:鏡文學

《山地話/珊蒂化》、《假城鎮》

作者:馬翊航 出版社:九歌出版

《我長在打開的樹洞》

作者:程廷Apyang Imiq 出版社:九歌出版

《客途三部曲套書》(織+海市+山鏡)

作者:張郅忻 出版社:九歌出版

《秀梅》

作者:張郅忻 出版社:遠流出版

蔣亞妮

蔣亞妮,中興大學中文碩士,目前為成功大學中文博士候選人。著有散文集《土星時間》、《請登入遊戲》、《寫你》、《我跟你說你不要跟別人說》等,並主持文學對談Podcast「妮說Book,我說可」。