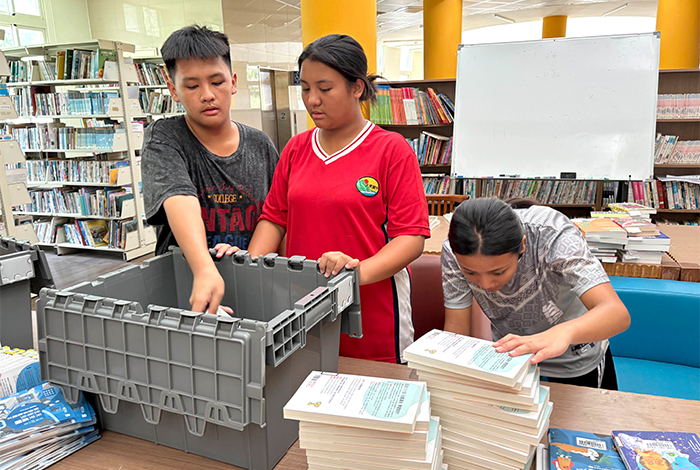

花蓮女中圖書館舉辦藝術類書展。

東部的國立花蓮女子高級中學(以下簡稱花蓮女中)則是另一種閱讀氛圍。同時設有語文、數理、美術資優班,花蓮女中的學生組成多元,有人專注科學研究、有人傾心藝術創作,也有人熱衷語文。花蓮女中圖書館主任謝文靜發現,這種跨領域背景讓學生的閱讀涉獵更廣,「只要有人引薦,即使是原本陌生的領域,她們也願意嘗試。」閱讀的多樣性,成為學生們彼此交流興趣與觀點的橋梁。

而在彰化縣的鹿港國中,處於具深厚人文底蘊的社區,14歲左右的孩子,對世界的想像仍在萌芽。閱讀推動教師倪美瑗強調,這階段的學生會需要更多具體情境和行動連結,因此設計「讀—做—想」的課程循環,結合閱讀與生活實作,讓知識轉化成參與社會的力量。

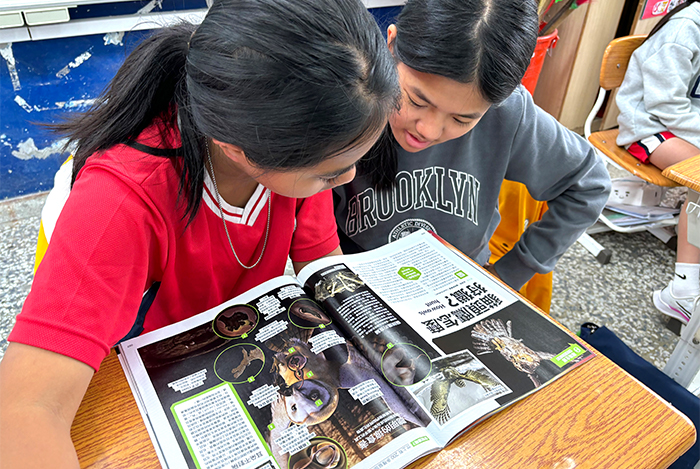

最南端的臺東縣大武國中,在資源條件有限下,學生語文基礎與長文閱讀耐性普遍不足。學校選擇從零門檻開始,「無論是漫畫、繪本都好,只要願意翻開第一頁,就有機會種下思考的種子。」閱讀推動老師賴以立說,閱讀更像是一道通往世界的橋,讓孩子能看見外面的世界。只要找到適合的切入點,無論是在繁忙的都市高中,還是安靜的鄉鎮國中,閱讀都能成為與世界對話的共通語言。

用閱讀挑戰自我 從榮譽中找到成就感

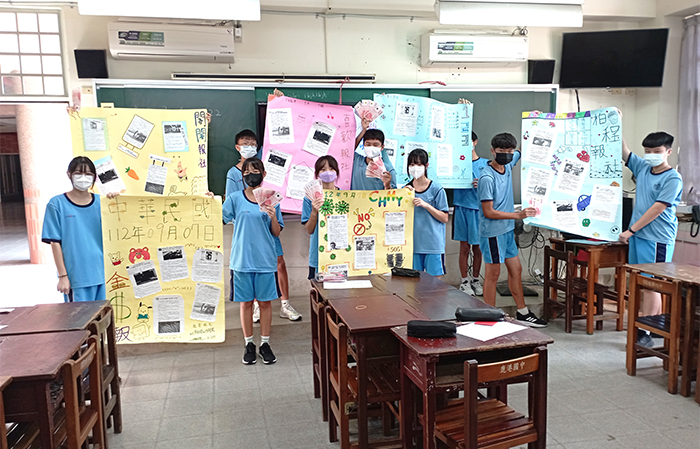

技職體系的校園,閱讀推動往往面臨時間與興趣的雙重挑戰。大安高工選擇以「挑戰與榮譽」作為閱讀引擎,最具代表性的就是已辦理15年的校內閱讀與寫作課程「大安好書推薦金質獎認證」(以下簡稱金質獎),學生需在規定時間內參加集訓、閱讀書籍並撰寫書評,不少同學從沒有閱讀習慣,到後來主動詢問下一本書該看什麼。

就讀大安高工2年級的簡詩容分享,參與金質獎最讓她印象深刻的不是得獎,而是「被理解」。她回憶,有一次花了整晚寫的推薦文,隔天被老師逐句讀過、提出問題並討論,讓她感受到「閱讀不只是任務,而是某種靈魂被看見的溫柔觸碰」。這樣的經驗讓簡詩容意識到,原來閱讀能成為師生、人與人之間深層的交流。

周家嵐也直言,金質獎帶來的最大影響是「學生看見自己的能力在進步,從一開始擔心自己跟不上,到最後取得認證,這種成就感會延續到其他學習領域。」簡詩容也呼應這份感受,她認為學校推廣的閱讀活動,不只是看書,而是升級「系統思維」的過程,像是工科的專業書籍教會她解決問題,文學則提醒自己「問題是什麼」,這樣的能力讓她更有信心面對未來挑戰。

為了讓閱讀不只是短期衝刺,學校還成立主題讀書會,由主講同學選擇一本書籍,帶領參與者透過分組討論、心得交流,在口語表達與批判思考中加深印象。該讀書會更刻意安排不同科系學生混合,讓偏好理工的孩子有機會聽見人文觀點,也精進技術領域的邏輯思維。

大安高工的另一亮點是與電子平台「青春博客來」的合作,透過平台資源讓學生能以書評方式分享平時閱讀到的好書。未來,更計畫加強跨科整合,例如將閱讀內容與專題製作、技術競賽結合,讓閱讀成果更貼近技職教育的核心,也更能引發學生的持續動力。

讓好書推薦跨越科目與領域

花蓮女中的學生雖然閱讀涉獵廣泛,但容易出現「閱讀偏食」現象,例如只看小說、只讀特定類型書籍,導致知識面向不夠平衡。花蓮女中圖書館主任謝文靜表示,為了打破閱讀種類的「偏食」,她與團隊設計了「閱讀培力工作坊」,邀請不同領域的老師擔任領讀人,帶學生進入科普、人文、藝術、社會議題等領域。活動最初僅是教師分享,但老師們自發設計投影片、規劃討論,甚至在結束後交流心得,形成一種教師彼此切磋、學生踴躍參與的學習氛圍。

花蓮女中的學生雖然閱讀涉獵廣泛,但容易出現「閱讀偏食」現象,例如只看小說、只讀特定類型書籍,導致知識面向不夠平衡。花蓮女中圖書館主任謝文靜表示,為了打破閱讀種類的「偏食」,她與團隊設計了「閱讀培力工作坊」,邀請不同領域的老師擔任領讀人,帶學生進入科普、人文、藝術、社會議題等領域。活動最初僅是教師分享,但老師們自發設計投影片、規劃討論,甚至在結束後交流心得,形成一種教師彼此切磋、學生踴躍參與的學習氛圍。

這樣的環境,已經培養出一批「小粉絲」,有學生因此場場參加,也有人因某本書而主動投入,讓閱讀活動重新定義了師生關係。「學生在課堂外發現老師『很親近、很有趣』,甚至因閱讀相同的書籍產生交流,師生距離因此拉近。」謝文靜說,透過多元的書籍與議題延伸,學生在專題研究時已能深入探討公共議題,對未來的志願選擇與職涯方向有很大的幫助。

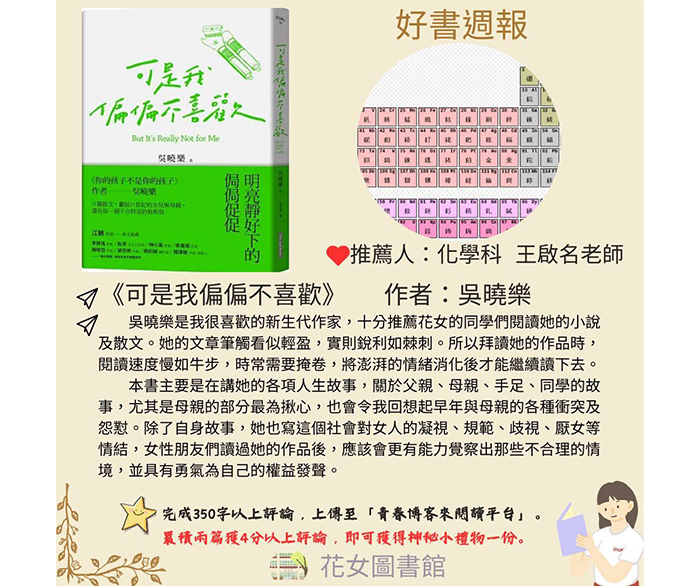

此外,「好書週報」也是校內圖書館的固定活動之一。每週由不同科目老師推薦一本自己喜愛的書,並分享推薦理由,由圖書館負責製作海報張貼在公布欄,不但讓學生有機會接觸到原本不會主動選擇的書,也促進了師生之間的對話。「學生常會因為老師的分享而主動借閱,老師則透過學生的回饋看見閱讀影響力的延伸。」謝文靜笑說:「有時候,學生會跑來告訴我,因為老師的推薦而愛上了一個全新的主題,這就是我們最大的成就感。」除了「好書週報」,花蓮女中還透過「欣閱花女」活動推薦書的學習單,具體引導問題,幫助不知道如何切入閱讀的學生,建立有主題的閱讀模式。

從在地走向國際的閱讀藍圖

榮獲114年度教育部「閱讀磐石學校」的鹿港國中,以「書香薈萃,築鹿中緣」為理念,從鹿港小鎮的文化底蘊出發,逐步銜接國際議題與科技美學。鹿港國中圖書推動教師倪美瑗指出,一開始在設計閱讀活動時便希望突破傳統形式,將桌遊與解謎結合閱讀,讓學生透過遊戲情境建立參與感。

「妙語說書人桌遊大賽」是校內最受期待的活動之一。學生需先運用閱讀課程所學,結合桌遊卡牌中的情境與線索,在遊戲進行中輪流當聽書人與說書人的角色,過程中不僅考驗理解與記憶力,也激發了創造力與表達能力。倪美瑗說:「圖文轉換的能力是閱讀課想要強化的一大重點,學生在桌遊中進行圖文轉換,還要實際轉譯為語言表達,不只是競賽輸贏的趣味性,在同儕學習、閱讀動機提升都有明顯助益。」

另一項深受學生喜愛的「媒體生死鬥」,則讓學生化身記者與編輯,需在限時內根據新聞線索進行事實查核、撰稿與發布。結合資訊素養與團隊合作,讓學生透過競賽培養媒體判讀與快速整理資訊的能力,也讓閱讀不再只是靜態的翻頁,而是能與真實世界接軌。

「雖然學生在遊戲化閱讀活動中展現出高度的參與感,但在長篇閱讀與深入思考仍存在挑戰。」於是倪美瑗嘗試引入不同形式的閱讀策略,結合專題探究、跨科課程,幫助學生找到閱讀的多重價值。

對於處在閱讀低成就的學生,「沒有閱讀完的閱讀也是閱讀。」倪美瑗認為,即使孩子沒有讀完傳統意義上的長篇書本,但只要願意參與相關活動,從影片、圖像、互動中獲取資訊,也是一種閱讀的起點。未來,學校計畫將更多元的數位資源與跨領域專案引入課程,並持續辦理如防災教育、環保行動、國際議題探討等主題閱讀,讓學生在「讀—做—想」的循環中,把知識轉化為行動力,並與世界建立更深的連結。

從閱讀搭起通往世界的橋梁

「資源有限、學生詞彙量不足、長文閱讀耐性低」是非都市區域學校共有的挑戰,賴以立表示。位於臺東南端的大武國中決定從制度面著手,將閱讀課正式排入校定課程,確保每位學生都有固定的閱讀時間與引導。學校將課程分為兩個階段:基礎步驟從「朗讀與摘要」開始,讓學生熟悉文本內容與結構;進階則引導他們提出問題、發表觀點,逐步培養思辨與表達能力。

由於校內特別重視「素養教育」的導入,因此涵括了繪本、漫畫到科普文章、新聞報導、雙語小說等書籍,讓學生在不同載體與主題中找到共鳴。此外,透過PaGamO 數位學習平台,學生利用線上資源完成素養任務,教師則透過後台數據分析,給予學生幫助及指導。

由於校內特別重視「素養教育」的導入,因此涵括了繪本、漫畫到科普文章、新聞報導、雙語小說等書籍,讓學生在不同載體與主題中找到共鳴。此外,透過PaGamO 數位學習平台,學生利用線上資源完成素養任務,教師則透過後台數據分析,給予學生幫助及指導。

對於雙語閱讀的推動,除了透過英文歌曲的分組表演、自創情境漫畫等方式,讓學生不只「看得懂」,也能將英文融入日常;與臺灣大學合作的「國際學伴計畫」,更讓學生可以和外籍交換生進行文化交流,提升英文理解力。「有不少學生的英語閱讀及口語表達自信度在短短一年內明顯提升。」

「身教式閱讀計畫」中的「明日說書人」競賽是學生們最期待的閱讀舞台。參與學生必須先閱讀一本書,整理重點後以自己的方式向全校甚至全國「說書」,有人結合繪圖、戲劇化演繹,甚至做成短影片。「榮獲『明日說書人』國中組全國第3 名的高聖亞表示『準備過程雖有壓力,但獲得掌聲與肯定,是持續閱讀的最大動力。』」

學校將多元的閱讀計畫進行整合,並融入閱讀課程中,未來也規劃引進外籍英語教師,透過沉浸式教學,讓學生不只在英文課才接觸英文。賴以立認為,「對孩子而言,閱讀不只是知識的累積,而是打開世界的一扇窗。」