「我拿著資料到這樣的一個……應該說是(白色恐怖)遺址的地方,卻感覺到什麼東西都不存在了,一切都是空白,甚至可以說像什麼都沒有發生過一樣……」

曾經,多少文學家夸夸而談文學與政治的角力,他們深信文學的力量,終將超越政治惡魔,獲得美學上的生命;然而,多少次,政治與文學的相互糾纏,隱晦 了作者創作的意圖。對於陳列──政治受難者/文學家來說,與30多年前的記憶交戰並化成文字的過程中,也不缺乏兩者互為辯證的歷程,對於,文學與政治共舞 的尷尬,早在下筆前,他早已了然於胸。

他認為,個人的遭遇在歷史洪流中被掩蓋,或許事屬必然,但在洪流中留下一個詩學的註腳,並留下一個途徑,用文學去理解政治,或許就是這場政治與文學的對抗中,文學最終的、無可替代的勳章。

於是,我們有了《躊躇之歌》。

土地和人,近距離

陳列的貼近,是他的特色。

早在近年搬到花蓮壽豐之前,他的眼和他的筆就不曾離開土地和人,那是依傍著土地的一群人的面貌:農夫、靠海為生的人、生活在山裡的原住民……從他早 期的《地上歲月》和《永遠的山》等作品讀來,我們似乎可以發現,對人的近距離注視,是他俱來的情調,這樣的注視,也讓讀者在閱讀的同時,得以跟隨他的文 字。

那是遠在他鄉的田園生活,甚或在政治生活開端之前更早的生活,他寫人,也寫自然,土地和人的素樸情感和生活,那麼貼近,讓人幾乎可以聯想他觀察時入迷的樣子。

那樣的細密觀察,對於陳列來說,只有一個出口,那就是筆。

關於如今的文學榮譽,在最初,它是這樣的。「我34歲開始寫作,初始是因為一個文學獎,當時想參加一個文學小說獎,後來寫不好,我知道不可能得獎, 只剩下一個星期或是10天吧!就想我來寫一篇散文,寫了之後,也沒有從此要寫散文,或是從此作創作的想法,因為還有很多雜物,並沒有說想要做一個專業的寫 作者。」

了解陳列,還有另外一種軸線來開始:他出身嘉義農家,讀外文系,教過書,因為白色恐怖坐過牢,當了幾年國代,參選過花蓮市長,直到2002年最後一 次參選失利,他搬到一個「左右沒有鄰居,颱風一來,覺得孤孤單單全罩在颱風裡,」的田園。他種田,花很多時間在自己的園子裡,他讀書,從心理分析到最愛的 文學,他寫,想寫就寫,不想寫也不勉強自己,「很不規律,完全跟那些規定自己要量產,或是要保持在一個創作狀態的創作者不同……;說來,大家常用文學和政 治來看我,但我文學不規律,政治也缺乏企圖,我的個性,其實是非常內向,不喜歡勉強自己去跟別人打交道的。」

政治生活結束後,倏忽十幾年,他只有少少的作品發表,這些作品,文字更綿密,敘說更節制,但儘管描寫的人物常居於社會主流生活之外,他從來不聲嘶力竭,偶爾文中出現了一個驚嘆號都會讓人詫異,只有深情凝視不變。

2002之後

這樣的下筆謹慎,這樣的貼近觀察,在寫自己的政治受難經歷時,他又保持什麼樣的距離?

整本龐大的散文創作,從書的角度來看,可以分為5個章節,涵蓋的時間,前後約30年,每一個單章都選定了一個年分,一個敘述的位置,首章〈歧路〉寫 1972這個年代,當時他在佛寺裡的文學生活,以及被捕與審訊前後的過程。當時,他26歲,原本在文學之門躊躇不前的他,沒想到緊接著發生的4年多牢獄之 災。一如〈歧路〉一名所揭示的,陳列拒絕用文字進行直白的控訴,在〈歧路〉之後,其他四章分別是〈藏身〉(1977,出獄後一年的日子),〈作伙〉 (1994,黨部和第一次參選經驗),〈假面〉(1998,國大代表的省思)和〈浮雲〉(2002,市長選後,在鄉間草野間看朝野)。

凝練的下筆,多方的關照,是陳列作品一貫的風格。2013年出版之後,《躊躇之歌》接連獲得2014年臺北國際書展「書展大獎.非小說類」大獎和2013年中時開卷年度好書「十大中文創作」等獎,今年6月,這本以個人生命為軸的作品,更獲得聯合報文學大獎首獎。

文學與政治的拉扯

這些堪稱自傳的作品,陳列在相距30多年才動筆,昔日的近觀自攬,如今只能依靠回憶,但其實他對於記憶,信任度一向不高。

「我的記性本來就不是很好,年紀大了之後,更差,」陳列說,多年前,他曾經和保有聯絡的獄友,到當年的牢房去,「沒想到,很多事情,大家回憶都不一樣。」

「我明明記得當時庭訓的法庭外面,有一張椅子,由於庭訊過程非常疲憊,在一次庭訊出來後,我還曾經躺在那裡休息,可是當我跟獄友說起這段過往,他們 卻都沒有印象,好像我的記憶是錯的。」陳列回憶,另外一個例子是牢房,「我在關過的牢房前後看來看去,回想當時的生活,卻完全沒有印象,當年如何洗衣服, 但那明明是關過我一年的牢房啊。」

事實上,在結束4年的厄運之初,那段過往就不斷以夢境的型態追逐著他,他經常夢到自己被追捕,夢見自己被圍攻,甚而拳打腳踢,半夜經常會驚醒,當時,他的太太不明所以,也陪著他過了一段噩夢連連的歲月。

弔詭的是,記憶,一方面成了他創作的素材,一方面卻殘酷的不斷懷疑自己,「每個人記憶都不一樣,而特別是獄友的記憶和我有出入,讓我對人的記憶到底如何運作、對於記憶的真假或修正,產生好奇,甚至也因而讓我去找佛洛伊德來讀。」

「而且我也不認為人的記憶是完全可靠,可以藉回想鉅細靡遺地復原過去一段時日前的真實場景或情境。所以我事先就界定了這絕對不是一本純粹的個人回憶 錄,寫作時,我一直想著避免讓它帶有自傳體散文,也避免誤導讀者,讓他們誤以為筆下的真實,就是現實的真實。也因此,我在作品裡,常不太喜歡對於人物和地 點有很明確的指涉。」

歷史中的政治

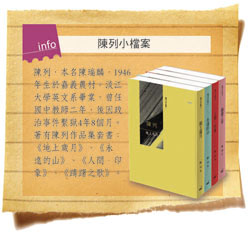

陳列小檔案

「卡謬說過,文學要注意兩道深淵,」陳列說,自己的確在很早之前,就想過要把這些材料寫出來,多年來,他也不斷思考應該如何下筆,「影響我的作家很多,其中像是卡繆則曾說過:文學在兩道深淵中前進,一邊是耽溺於形式美學的輕薄遊戲,一邊是服從於頑固理念的宣傳廣告。」

另一方面,陳列也認為,在文學和政治的糾葛中,直接暴露真相、揭發或批判威權黨國獨裁專制統治的邪惡酷厲面目,雖然有其絕對的意義和必要,「甚而有些政治受難者或是他們的家屬,也難免有所期待。」但是若要以文學的途徑來處理這一段歷史,則需要更細膩而獨特的說法。

「這本作品,基本上涉及到很多面,涉及到政治,涉及到歷史,在處理上,你材料到底要寫少寫多?」無數材料在腦海轉了又轉,躊躇再躊躇,都一度讓陳列對這本「思索我自己究竟如何變成今天這個人」的作品,遲遲不敢下筆。

記憶的糾結

記憶是泉源,記憶是噩夢,這幾年,陳列開始回顧自己的同時,也開始更全面的去看待臺灣白色恐怖過往。

他4年前首度前往綠島大名鼎鼎的新生訓導處,「我沒有在綠島關過……但從資料中得知,新生訓導處是綠島兩個監獄之一,從1951到1965年間,是 最早期政治犯監獄……新生訓導處的犯人不僅要進行勞動改造,在那邊除了要上課,早期的受刑人還要自己蓋房舍,自己蓋圍牆,前後15年間。關過兩、三千 人。」

陳列花了一整天就在那邊探訪,他手裡拿著僅剩的文字資料,口袋中的器材,播放的是文史工作者,從當年少數僅存的錄影帶中,轉拷下來聲音,「這樣走來 走去,拿著文字和聲音資料,你突然感覺很可怕……二、三十年在這裡的一切,很多的青春,還有被槍斃的人,無論是怎麼樣的故事,也只留下這些東西而已,特別 是聲音,也是少少的幾秒鐘而已……這個覺得真的很可怕。」

「我拿著資料到這樣的一個……應該說是(白色恐怖)遺址的地方,卻感覺到什麼東西都不存在了,一切都是空白,甚至可以說像什麼都沒有發生過一樣,而 對於當時的統治者,卻好像什麼瑕疵都沒有……那真是可怕,真是令人傷心……我在那裏走來走去,在當下,我覺得自己都要溶解了。」

自此之後,陳列好幾次重回綠島,有時候獨行,有幾次則跟著好友──從事二二八受難者家屬訪查的陳銘城作伴,「那一場惡夢,對很多人來說還沒有結束,所以我後來會一個人再回去感受一下,有時候陳銘城去採訪家屬,我會跟著他,我要看看這些人,跟他們講話。」

歷史的註腳

《躊躇之歌》出版後,不可否認,書中的白色恐怖過往,吸引了部分讀者,「有時候,我會有機會跟讀者去做溝通,我希望讀者不要因為那段過往,就看不到 非政治那面。我告訴他們,我的想法,我也強調,書中的敘述不是原原本本那個樣子,我還是用文學的途徑,去寫我所看到的政治、我所經歷到的政治……她可能不 是全貌,只是我看到的一個故事而已。」

「但讀者為什麼會去看到一本書?為什麼會看到政治?可能是經由文學,雖然不是經由政治這樣的題材,我覺得這樣是好的,我在書中避免政治評論……但有讀者藉由文學,去看到政治,我是樂見的。」

歷史消失是必然的,藝術就是個人的,陳列沉吟道,這本書不是現實上的真,或是政治上的真,「它是滲合了同情、理解和簡化的美學上的真……但是我要寫的是說,在所謂的良心歷史之外,或許我們可以留一個算是註腳吧──在歷史洪流滾滾向前的同時。」