殷海光畢生倡議反威權體制,透過書寫對抗言論思想箝制。如今,走入溫州街巷弄裡,可以找到殷海光的住所,從屋內到庭園裡,都映照著殷海光崇尚自由的生活形態。

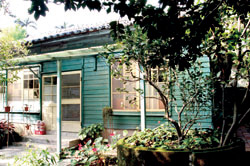

走入臺北市溫州街巷弄裡,看見一扇水藍色的大門,散發出典雅的人文氣息,這裡曾經是臺灣1950~1960年代自由主義思想家、臺灣大學哲學系教授殷海光的故居。在上一世紀威權統治的時代,殷海光勇於批評時事,一生致力於民主、科學、自由和真理的追求,在他生命中最後的13年便是在這裡渡過的。

在威權統治下、甚至遭到軟禁監視的殷海光,堅持要讓他的家庭過著和樂、自由的生活。殷文麗曾寫一篇文章<父親為我造了一個園子>,自述幼年父親在庭園建造一座游泳池,曾在這片院子抓蝴蝶、種玉米、烤肉、 仰觀星斗等,充分展現殷海光對家庭的柔情。到了晚年,對於門外的監視,自由主義大師住宅淪為憂鬱的囚房,庭園的一景一物,象徵了對於自由的渴望,以及對專制政權,無聲的反抗。

知名女作家聶華苓曾發表<一束玫瑰>文章,描述剛到臺灣住進《自由中國》雜誌在松江路宿舍的心情:「搬家那天,殷海光在園子裡種花,對我們打了個招呼,沒有歡迎,也沒有不歡迎的樣子……,第二天早上,走出房來,桌上一束紅豔豔的玫瑰花!……我對母親說:『莫擔心,殷海光是愛花的人。』」事實上,外表嚴肅謹慎的殷海光,內心是非常感性的,移居溫州街後,特別在屋外打造一個庭園,這裡的每一個景物都流露出殷海光的生活哲學。

捲起衣袖 建造理想莊園

1956年秋天,為了讓剛出生的女兒有更大的空間,殷海光一家三口移居溫州街18巷16弄底,是臺大配給的宿舍。一開始,殷海光搬進來的時候,一片荒蕪,堆滿了垃圾,在那之前還尚未有其他教授住過。喜歡園藝的殷海光,拿出西部拓荒的精神,一鋤一鏟地建造屬於自己的理想空間,並且還為了女兒建造夏日戲水的游泳池。

1956年秋天,為了讓剛出生的女兒有更大的空間,殷海光一家三口移居溫州街18巷16弄底,是臺大配給的宿舍。一開始,殷海光搬進來的時候,一片荒蕪,堆滿了垃圾,在那之前還尚未有其他教授住過。喜歡園藝的殷海光,拿出西部拓荒的精神,一鋤一鏟地建造屬於自己的理想空間,並且還為了女兒建造夏日戲水的游泳池。

沿著宅院後方瑠公圳,殷海光挖了一條30公尺的河,將挖出的泥土堆在院子中央,並形成一座小山稱作「孤鳳山」,小河則命名「愚公河」。在「孤鳳山」山頂上,砌造了「殷夫子讀書臺」,平時殷海光最愛在這裡看書、與學生或學者,一邊喝咖啡或烤肉,一邊評論政治。知名作家李敖在故居開放後參觀表示,他曾在這裡喝過殷海光親手泡的咖啡呢!他的生活哲學品味,可見一斑。

1949年,殷海光來臺,開始在臺大哲學系教書,並且擔任《自由中國》主筆,以尖銳的筆鋒對抗極權統治,批評黨化教育等議題。雷震案爆發後,1966年迫於政治壓力,他最熱愛的教師職業被剝奪了,必須離開臺大,其著作《中國文化的展望》也遭到查禁,同時阻斷他影響青年學子和發表思想言論的道路。殷海光晚期生活相當不自由,身心備受折磨,只好透過在庭園勞動紓解,甚至曾花2~3個小時撈浮萍,作為抑鬱的出口,晚年因胃癌病逝,享年51歲。