為了讓民眾進一步體驗原住民的傳統文化,行政院原住民族委員會舉辦「原知原味―― 2013

原住民族文化遊」的部落體驗。藉由親身遊歷的方式,讓更多人能夠用雙眼飽覽原鄉美景、用雙腳走讀原鄉文化。

對非原住民族的國人來說,對於原住民的認知仍相當有限。為讓民眾體驗原住民的傳統文化、音樂歌舞及生活美學,行政院原住民族委員會希望 藉由實地的體驗,來增進民眾對原住民的了解。今年首度推出的「原知原味──2013原住民族文化遊」,共規劃7條路線,讓民眾可以親身遊歷原住民部落,學 習原住民部落編織、雕刻工藝,以及他們對自然、對祖靈崇敬的生命哲學。

對非原住民族的國人來說,對於原住民的認知仍相當有限。為讓民眾體驗原住民的傳統文化、音樂歌舞及生活美學,行政院原住民族委員會希望 藉由實地的體驗,來增進民眾對原住民的了解。今年首度推出的「原知原味──2013原住民族文化遊」,共規劃7條路線,讓民眾可以親身遊歷原住民部落,學 習原住民部落編織、雕刻工藝,以及他們對自然、對祖靈崇敬的生命哲學。

臺灣是整個南島語系民族的發源地,然而生長在這塊土地的我們,對於臺灣蘊涵豐富的人文與自然生態,乃至於原住民文化的了解與研究,還是 相當有限。由於原住民族目前仍保留了南島語系民族,最古老的語言與文化形式,各族群有自己的語言、風俗習慣,以及部落結構。這些珍貴的瑰寶,透過不同的圖 騰,顯現出豐富又神秘的文化色彩,非常值得參訪,一窺究竟。

體驗「原知原味」 尊重多元文化

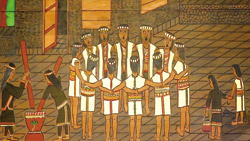

10月11日下午,原住民族委員會邀請國寶級老師章潘三妹,帶領南庄「賽夏文化藝術推展協會」的族人,表演賽夏族傳統的樂舞,鼓動原住民族的文化生命,為接下來2個月的原住民族文化遊,揭開序幕。

原住民族委員會教育文化處指出,現今臺灣的年輕人,移動性非常強,今天人在臺北,可能明天人就在高雄。因此,原民會精心規劃,在全臺的20個縣市,舉辦文化講座、紀錄片欣賞、原住民傳統工藝教學等活動,以拉近民眾與原鄉的距離,並學習尊重多元文化的真實內涵。

水璉部落美麗村落 牛山呼庭山海美景

自10月19日起,連續7周的每個周六、日,原民會各安排1場,2天1夜的部落體驗,首先登場的是「探訪水璉秘密花園」。

大約在300年前,荷蘭人無意間探訪此地,被當地秀麗的風景,深深吸引,而大聲驚呼:「Sibilian(這美麗的村落的意思)!」

後來水璉部落的名稱,從日本昭和時代一直沿用至今,他們以獵人作為守護部落生命的象徵,目前的吉籟獵人學校,仍持續傳承文化的精神,守護著這片土地。

此次行程,可以學習以林投葉製作風車;認識頭目演講石,了解歷任頭目對部落的貢獻;學會使用山刀,運用植物的特性,製作實用的繩索及容器等野外求生技巧。

雙龍布農小米祭 天籟般的八部合音

10月26、27日,是布農族雙龍社區部落體驗。在臺灣的原住民中,以布農族的祭典最多,每年在農閒時,他們都會舉行射耳祭活動,祈求獵獲豐富,族群興旺。

由於重視小米收成的關係,部落發展出一套規律的時節祭儀。配合祭禮的進行,孕育出複雜而獨特的合音唱法。其中更以祈禱「小米豐收歌」,最為聞名。

每年11月到12月間,布農族會舉行「小米播種祭」,他們的族人深信,天籟般悅耳的歌聲,可以取悅天神,使小米結實纍纍,帶來年年豐收。而「八部合音」,是目前世界上獨一無二的合音方式。

在兩天探訪行程中,可以學習「八部合音」的母語歌謠,體驗高山原住民族的傳統生活方式。

揭開矮靈祭神祕面紗 嘎嘎歐岸文化之旅

11月2、3日,是賽夏族部落體驗。以矮靈祭著稱,始終帶有神秘色彩的賽夏族,主要分布在苗栗與新竹的山區。據語言學家推測,賽夏族語言是較古老的南島語言,因此也可能是出現在臺灣較早的住民。

有別於其他原住民族的祭典,賽夏族的矮靈祭,是基於對矮靈的懺悔舉行祭典,所以整個儀式十分敬畏神聖。特別在寧靜的夜晚,給人一種嚴肅而撼動人心的氛圍。

隨著南庄的觀光發展,嘎嘎歐岸部落很早就投入部落文化導覽工作,及賽夏文化體驗園區的概念規劃,以提供完整的賽夏文化學習。

戰祭舞動人神分際 鄒族行動守護生態環境

11月9、10日,是鄒族部落體驗。分布在阿里山一帶,由於族人以狩獵為主,裝扮多為皮衣皮帽。在鄒族的祭祀中,以戰祭最為重要,從整個儀式的流程和歌舞中,即可發現他們已經將人與神的關係、和人與人之間的秩序,安排得非常清楚。

達娜伊谷溪不但是鄒族的漁獵場,也是孕育族群生命體的臍帶。民國70年代,族人開始生態護魚,以行動守護環境與部落的文化。

徒步溪谷間,聆聽部落長老解說自然生態變化,與近年封溪護魚的保育故事,並與在地族人聊天互動,實際感受部落生活的甘苦。

魯凱雲豹的故鄉 探索霧臺生活美學

11月16、17日,規劃魯凱族部落體驗。每年8月會藉由收穫祭,讓土地休息,也趁機舉行家族、部落的各種祭祀。祭典開始時,會掛起象徵吉祥的百步蛇畫像,和太陽神畫像,由主祭者吟誦祈禱文,一是謝天,再則是祈求來年豐收平安。

霧臺村位於現今屏東縣霧臺鄉,由霧臺、神山、伊拉3個部落合併而成,境內有壯闊的溪谷與山林風光,3部落依山勢築石板屋而居,各自形成特色。

魯凱族的原始藝術創作,講究精緻細膩,如木雕、石板浮雕,竹籃、月桃葉蓆編織,隨處可見匠心獨運的手工作品。從石雕岩刻與木雕中,我們可以欣賞魯凱族人的宇宙觀,及獨特生活美學。

幽訪比亞外部落 尋找莎韻的故鄉

泰雅族是目前臺灣分布最廣的原住民族,他們以大霸尖山為聖山,「祖靈」是傳統宗教信仰,相信「祖靈」是主宰人一生禍福的關鍵。

位於桃園復興鄉的比亞外部落,是個僅有10餘戶的泰雅族小型聚落,四面環山,緊鄰大漢溪上游鳥嘴山地區。族人秉持泰雅族傳統精神,樂於與人分享的熱情,讓這片完整保留自然的環境,深深吸引外地的遊客。

11月23日及24日,在此聆聽泰雅古調的樂舞,認識傳統的建築工法,學習如何善用永續的自然資源,建構生生不息自然的環境。

另一個宜蘭縣南澳鄉山區的金岳部落,屬於南澳泰雅族澤敖列群,背山面海,有豐富的自然資源,他們多半是流興(Ryohen)部落的後人。

民國27年,流興部落少女莎韻(Sayang),護送日籍老師田北正記下山,途中遭遇颱風,不幸跌落南澳南溪殉難,當時臺灣總督特別贈送「愛國少女莎韻之鐘」,以表彰其事蹟,至今仍為泰雅族世代相傳的動人故事。

11月30日及12月01日,不妨趁假日到此,參觀莎韻文化故事館,實際體驗泰雅族的射箭文化,與南澳群泰雅傳統染布技術。

精采豐富的文化系列講座

除了部落體驗,千萬別錯過,原民會也從10月16日開始,在全臺20個縣市,展開的各種精采文化活動。其中包括:「從者播ce p o'到海稻米──阿美族的在地文化故事」、「咚咚咚過年了──邵族杵音文化」、「《划大船-從蘭嶼到臺灣》紀錄片放映與座談」、「噶瑪蘭傳統祭儀的文化變 遷」、「傳承祖先精神的賽夏藤編文化」、「泰雅族口簧琴文化及其音樂」、「臺灣高山民族──布農族的部落說唱文學」、「泰雅伊娜工藝文化體驗」、「女人的 歌─ ─ 排灣族雙管口笛雙管鼻笛風華」及「石生物語─ ─ 卑南部落教室的石頭彩繪體驗。」

除了部落體驗,千萬別錯過,原民會也從10月16日開始,在全臺20個縣市,展開的各種精采文化活動。其中包括:「從者播ce p o'到海稻米──阿美族的在地文化故事」、「咚咚咚過年了──邵族杵音文化」、「《划大船-從蘭嶼到臺灣》紀錄片放映與座談」、「噶瑪蘭傳統祭儀的文化變 遷」、「傳承祖先精神的賽夏藤編文化」、「泰雅族口簧琴文化及其音樂」、「臺灣高山民族──布農族的部落說唱文學」、「泰雅伊娜工藝文化體驗」、「女人的 歌─ ─ 排灣族雙管口笛雙管鼻笛風華」及「石生物語─ ─ 卑南部落教室的石頭彩繪體驗。」

11月的文化講座等系列活動,有「《戀戀FU ZU》紀錄片放映與座談」、「尋回我們的賽德克家屋」、「魯凱族霧臺部落文化景觀變遷」、「染映原山˙ 織梭時尚─ ─ 泰雅染織工藝之美」、「火光中的族群──撒奇萊雅的文化記憶」、「跳!身體˙文化˙我」、「排灣族的鼻笛世界」、「傳統進現代──體驗鄒族文化的工藝創 作」、「織布完的故事」以及「《彩虹故事》紀錄片放映與座談。」