林新惠的小說,時常隱去時空背景,主角甚至無姓無名,像極了服飾店的模特兒,以空白臉孔盛裝讀者的投射。她慣以冷靜、收斂的文字,模糊人與非人之間曖昧的界線,從《瑕疵人型》到《零觸碰親密》,在看似預言或寓言的敘事中,逐步建構出屬於她的賽伯格美學。

平實的語調、簡潔的敘述,偶爾在言談間夾雜思考的頓點,科幻作家林新惠說起話來,一如她筆下那狀似冷靜的世界。好比談及自己非科班出身,好不容易考上音樂系,卻在畢業前全盤放棄,甚至轉投文學懷抱。

在看似互不相及的領域穿梭,她的敘述少見感性拉扯,更多的是近乎科學的自我觀察與抽離。她曾自評「放棄,可以被視為一種成就。」前後似乎矛盾的話語,再堆疊上她的人生軌跡卻顯得異常清晰。

拐了個彎 從音樂到文學

林新惠自小的生長環境離圖書館僅有幾步之遙,「我喜歡《福爾摩斯》,也看阿嘉莎.克莉絲蒂的《東方快車謀殺案》。」館藏看不過癮,每逢週末,父母甚至將她安置在大型連鎖書局,從此《白鯨記》等世界名著陪她長大,成為幼時精神食糧。

即便如此,她大學念音樂系、主修單簧管,每每在演奏當下,未曾想過有一天成為作家。林新惠回憶,大三一場音樂演出結束後,她突然意識到自己和音樂不那麼合拍,也是那一年,她將雙手覆上鍵盤,嘗試寫點什麼。

大學畢業前,林新惠以短篇小說《行李箱》拿下東吳大學雙溪文學獎首獎,接著錄取國立政治大學台灣文學研究所(以下簡稱台文所),她收起單簧管,俐落地穿過一道旋轉門,從此踏上文學路途。

寫作從來不是浪漫的事

對林新惠而言,寫作從來不是浪漫的事,「剛開始我想著怎麼可能寫得出來?就像你不會讀了普魯斯特的書,就和他一樣寫出《追憶似水年華》。」她輕輕地笑說,直到讀了黃麗群《海邊的房間》,才發現小說是那樣有趣,彷彿以隻字片語便可折射出萬千宇宙。

於是她以音樂理論中的樂曲分析,拆解藏在字裡行間的「動機」。她以貝多芬《命運交響曲》最著名的開頭為例,猶如「命運敲門聲」的四音動機,是貫穿整首交響曲的靈魂,「它是隱而不顯的細節,會在裡面重複出現,但是每次出現都堆疊出不同意義。」

回顧林新惠前期作品,不難發現諸如「動機」或「迴圈」等,從音樂走向文學的痕跡。短篇小說《安妮》講述喪母獨居的男子與充氣娃娃的故事,若循著她的邏輯,卸除最枝微末節的敘述後,會發現「二十六歲」成為貫穿全篇的動機;而故事最後,安妮化成一攤溫熱的膠液,但比起恐懼,更讓人絕望的是林新惠為主角打造的孤寂迴圈─他去訂了另一個安妮。

那些異色奇想,最早可回推至研究所時的文學訓練。就讀台文所期間,林新惠受到美國哲學家哈洛威《賽伯格宣言》啟發,她以此為碩士論文的主題,一頭埋入臺灣當代的賽伯格文學研究。「我們對賽伯格的想像,不外乎人機合體或生化人,但〈賽伯格宣言〉聚焦的不是科技如何改變世界,而是『當下』。換言之,這篇論文討論的是『我們早已是賽伯格』這件事情。」林新惠說。

那些異色奇想,最早可回推至研究所時的文學訓練。就讀台文所期間,林新惠受到美國哲學家哈洛威《賽伯格宣言》啟發,她以此為碩士論文的主題,一頭埋入臺灣當代的賽伯格文學研究。「我們對賽伯格的想像,不外乎人機合體或生化人,但〈賽伯格宣言〉聚焦的不是科技如何改變世界,而是『當下』。換言之,這篇論文討論的是『我們早已是賽伯格』這件事情。」林新惠說。

她以手指輕敲手機,笑說:「我們把記憶外包給手機、把心跳和血壓交給手錶,即使看似還沒走到那麼科幻的年代,但早已無法將生命與機器精準切割。」於是,她以賽伯格閱讀,分析看起來「很不科幻」的小說,同時透過創作探詢人性與科幻的邊界。

又如寫於2019年的《一具》,她將美國哲學家朱迪斯.巴特勒在《性別麻煩:女性主義與認同的顛覆》探討的性別扮演理論,轉化為似電玩積分的小說語言,主角與虛擬妻子相處,必須不停對看不見的系統宣示:「我是個好丈夫、好先生、好爸爸。」才能獲得社會階級與資源。

從研究到創作,這些年,林新惠一路走過人文與社會科學的風景。2020年,她出版首部短篇小說集《瑕疵人型》,收錄17篇融合賽伯格氛圍、帶著冷調與灰暗感的作品,一舉囊括當年度臺灣文學金典獎與蓓蕾獎,成為文壇矚目的新星。又過了許久,她在家中翻閱童年的筆下絮語,才恍然憶起兒時曾有個夢想,便是成為作家。

挑戰人與非人的模糊界線

2019年底,新冠肺炎(COVID-19)席捲全球,在世界級的隔離實驗中,無聲城市、空曠街道與虛擬教室成為日常。眼看人們以健康、防疫之名,讓數位足跡甚至各種生物監控大舉介入生活,林新惠腦中有了《零觸碰親密》的雛型。

若說《瑕疵人型》是累積的成果,第二本小說更像計畫生產,林新惠延續前作的母題,試圖探問「看似有血有肉的人類,如何無限趨近於受制程式驅動的機器?」

然而,書中包含人與非人的交織、象徵親密的同步率,與後人類時代的身體想像,都不是以短篇結構思考即可概括的議題,「我不快樂,但寫作者就是很『M』,即使很痛苦還是願意進入狀態,讓痛苦與快樂並行。」

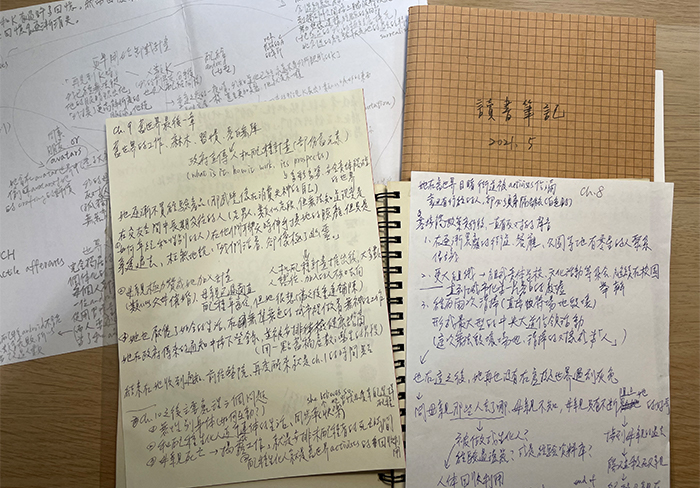

寫作以外的時間,她大量閱讀科普書籍,例如麗莎.費德曼.巴瑞特《情緒跟你以為的不一樣》,當大家以為情緒皆發自內心時,作者以科學證實情緒是大腦建構的文化類別;又如艾德.楊《五感之外的世界》告訴讀者,人類感官有其侷限,而世界從來不是單一樣貌,「有多少物種就有多少世界,這本書讓我思考,若我們不是人類,將如何感受這個世界?」

她做了許多努力,「但完全沒有那種『浮』在天上的感覺」。林新惠坦言,2023年出版的《零觸碰親密》,最初以「人機配種計畫」為題申請國家文化藝術基金會補助,但寫作途中歷經幾度大幅修改,甚至將8萬字書稿砍掉重練。

直到2022年,她前往美國加州大學洛杉磯分校擔任訪問學人,在這座廣袤而疏離的城市裡獨居,可以一連數天不見他人,甚至一、兩週不曾開口說過一句話。長時間「零觸碰」狀態,使她感受到無以名狀的寂寞與身心疏離,最後肉身只能與機器緊密相依。

近乎與世隔絕的日子,雖然有虛擬世界為伴,但仍有部分感覺像是一具被丟在荒野的個體,她切身體會到「人」被剝奪觸覺後,具體作用在神經元上的孤獨感,如同走入筆下世界,感受以AI施行「零觸碰」的過程,人類在肉身與心靈所面對的絕對孤寂。

曖昧人機關係 是寓言還是預言?

如今智慧型手機早已是不可或缺的存在,AI應用也在當代快速發展,昔日曾被視為「外星人」般新奇的ChatGPT,已神不知鬼不覺滲入日常,成為生活助理甚至雲端情人般的存在。

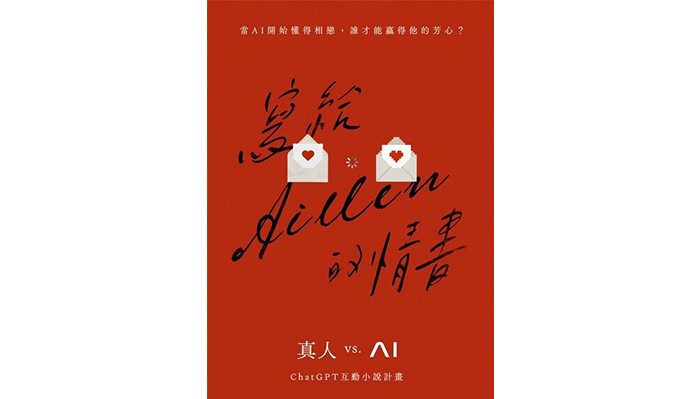

林新惠不只以創作探討人機關係,她也在2023年參與真人與ChatGPT合作的互動小說計畫創作《寫給Aillen的情書》,透過人與非人的語言交流,嘗試找尋AI寫作與理解情感的極限。

林新惠不只以創作探討人機關係,她也在2023年參與真人與ChatGPT合作的互動小說計畫創作《寫給Aillen的情書》,透過人與非人的語言交流,嘗試找尋AI寫作與理解情感的極限。

《寫給Aillen的情書》邀請4位真人作家各自設定4個角色,並為AI角色「Aillen」撰寫情書,林新惠則擔任藏鏡人,負責在幕後「調教」ChatGPT,為它形塑角色風格與情感,並持續透過與作家們的情書往返,讓Aillen從中選擇一位作為自己的戀人。

這場文學實驗為林新惠帶來與機器親密接觸的體驗,同時映照出當代寫作者對於AI 來襲的焦慮。「AI剛推出時,大家都很緊張,覺得作家要失業了。」但她認為,AI 固然能模仿寫作,卻未必達到人類對文學的期待,「因為人類的情感建立在身體之上,而AI 的極限,其實就是人類的極限。」

她看見AI 的長處與侷限,也回過頭思考何謂創作?何謂文學?人類還有哪些無可取代的?又有哪些領域,是AI 永遠無法觸及?或許正是那些曖昧未解的部分,構成文學最迷人的本質,而非大數據或演算法的答案。

當AI 滲透日常,知識取得與流通都變得快速瑣碎,此時「閱讀」仍是林新惠尋求解答的方法。「很多作家喜歡逛書店,但我更喜歡逛圖書館。」她笑說,近年圖書館以機器導入讀者服務,例如電子書、自助還書、借書機,甚至能以手機預約書籍,讓閱讀與生活更親近。

即便如此,她仍喜歡親自走一趟圖書館,在人類得以理解的陳列邏輯間徘徊,以看似老派的紙本閱讀,享受遊走書架的浪漫。當我們把記憶外包手機、各種身體健康數據供予機器,「這其實是非常親密的人機狀態。」一如她筆下曖昧難分的人機關係,究竟是預言還是寓言?林新惠以微笑代替解答,「我們早已處在賽伯格的狀態。」

即便如此,她仍喜歡親自走一趟圖書館,在人類得以理解的陳列邏輯間徘徊,以看似老派的紙本閱讀,享受遊走書架的浪漫。當我們把記憶外包手機、各種身體健康數據供予機器,「這其實是非常親密的人機狀態。」一如她筆下曖昧難分的人機關係,究竟是預言還是寓言?林新惠以微笑代替解答,「我們早已處在賽伯格的狀態。」