花園女孩

1962年冬天,剛滿月的楊翠就被帶到大肚山上,與一位被歷史遺忘的文學老人共同守著夢想的花園。

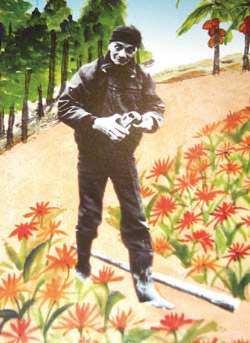

那時,坐盡苦牢,散盡大半家產的楊逵,來到這處沒水沒電,滿是石頭的荒山,花了幾個月撿拾、整理,才勉強開始種花。楊翠說:「其實,阿公種出來的花很醜。」

那時,坐盡苦牢,散盡大半家產的楊逵,來到這處沒水沒電,滿是石頭的荒山,花了幾個月撿拾、整理,才勉強開始種花。楊翠說:「其實,阿公種出來的花很醜。」

可是,楊逵彷彿將開闢花園當作是在修練武功,即使長臥於時代的寒冰床上,依然耐心地等待時機到來,得以重返文學舞台與實踐場域。

等待的時間沉滯而漫長,楊逵的妻子與不離不棄的伙伴葉陶,在楊翠小學二年級過世後,古墓老人沉默得更深,花園女孩的孤獨也更濃,於是,她學會自言自語,希望驅走那寂寥的暗瞑。

白天,老人大部分時間都在戶外勞動,以農耕代筆耕,落實他的素樸美學,楊翠卻要領著妹妹楊菁去東海大學和市場賣花,事實上,全家人幾乎都要參與這件維持生計的苦差事。

楊翠回憶說:「青春期的我覺得賣花,尤其賣這麼醜的花,很丟臉,頭都不太敢抬,所以一天下來都賣不了什麼花,只好回家跟阿公說:『攏無人要買。』有一次公車載來清明掃墓的人群,其中竟然有一位我心儀的中一中學生,嚇得我拿著要賣的花立刻衝去人家家裡躲起來,真是難堪。」

年輕的她企圖反抗,也曾甩開阿公伸出的手。「我的背離過程,就是臺灣集體失憶的過程;我的回歸過程,則是臺灣集體回歸的過程。」

花園女孩曾經以為,阿公一直都是老人,他的文學也很老舊,後來才知道,前世代的阿公,擁有比她還青春的精神魂體。於是,一度背離老人的楊翠重又回頭,探索年輕的楊逵,取用他在文學中、生活中所蓄養的生命火種。

向陽奮起

1930年代的臺灣,新文化運動朝氣蓬勃地進行著,青年楊逵也透過文學書寫,如〈送報伕〉、〈模範村〉、〈無醫村〉、〈鵝媽媽出嫁〉,為勞苦人民發聲。

有人比較臺灣左翼文學運動裡的賴和與楊逵。「賴和,是一種苦悶的掙扎,他覺悟,如果不站出來就沒有希望,站出來,也許還有一絲希望;楊逵,則是一種躍動的抗爭,他期待,經由認識、團結、行動這三部曲,鼓舞弱者都能向陽奮起。」

有人比較臺灣左翼文學運動裡的賴和與楊逵。「賴和,是一種苦悶的掙扎,他覺悟,如果不站出來就沒有希望,站出來,也許還有一絲希望;楊逵,則是一種躍動的抗爭,他期待,經由認識、團結、行動這三部曲,鼓舞弱者都能向陽奮起。」

藉由參與和觀察,楊逵洞悉殖民統治的本質,也明白知識分子應有的角色扮演與社會關懷。他更知道要達成目標的艱鉅性,但是,他的信念認為:「這件事如果容易,何必用到我?」「我們這一代是要來當肥料去付出的,成功不必在我,即使要花幾代的時間,都在所不惜。」

他把這些信念寫進小說,寫實、寓言、虛實對比,藉由各種文學技法,在當時臺籍作家共有的主題意識──反封建、反傳統之上,企圖建構楊逵自己獨有的具體、可實踐的文學夢想,一個充滿希望的新樂園圖像;並透過孩童視角,傳達反戰的理念。

不幸的是,一場戰爭結束了,另外一場更漫長的戰爭又再襲來。

楊逵引頸企盼的新生活、新文化、新文學之和平、民主新樂園,不但未如預期到來,新的統治者更在兩年後的228事件中,把一整個世代臺籍菁英的夢想與熱情一個一個踏破、澆熄,楊逵與葉陶也一起被捕入獄,服刑100多天。

仍不改其志的楊逵繼續寫作,繼續以他「無可救藥的樂觀主義」發表〈和平宣言〉,呼籲國民黨當局釋放228被捕入獄者,主張以和平方式解決國共問題,終至再次入獄,在綠島度過被時代擠壓、遭白色恐怖籠罩的12個年頭。

綠島家書

楊逵去世之後,楊翠再次回歸東海、回歸楊逵未竟的文學道路,希望藉由重新省視阿公的文學遺產,了解楊逵多元而豐富的面向。

楊逵去世之後,楊翠再次回歸東海、回歸楊逵未竟的文學道路,希望藉由重新省視阿公的文學遺產,了解楊逵多元而豐富的面向。

楊翠回憶說:「我在讀東海歷史所碩士班一年級時,有人輾轉將阿公的手稿4卷〈綠島家書〉『物歸原主』。」「當我拿著這些大多數未曾寄出的家書給我父親看時,這滿是怨怒,覺得因他父親的緣故而被社會離棄的楊逵次子,讀著讀著,竟流下淚來。」

信中,楊逵以缺席父親的角色,期待參與子女的成長過程,也像是來自綠島的張老師,聲聲召喚著徘徊於憂傷海域的孩子,並向迷途的兒女伸出雙手。「那一刻,多年的壓抑和不滿才終於化解,才知道那個時代的諸般無奈。」

楊翠,一位政治犯的第三代,現在也開始去正面思索,她的上一代受到多少的犧牲,以及犧牲的代價與意義。

「阿公入獄,我父親5個兄弟姊妹被迫分散各地,有的失學、有的被迫到車站掃地,到野台戲班打雜餬口,連讀工科的父親畢業後找頭路,也因為是政治犯的兒子而沒人敢用。」

白色恐怖帶給這個家族唯一的「積極貢獻」,就是促成楊逵之子楊建與綠島監獄雜役董登源之女董芳蘭的姻緣,讓這兩座被社會隔絕的孤島,失落了青春的政治犯第二代,得以在暗寂的長夜攜手共行。楊翠苦笑著說:「如果沒有白色恐怖,就沒有我們了。」

綠島家書裡,寫下了政治犯心中理想無從發抒的抑鬱與無奈,也間接映照出時代的牆角邊,第二代莫名的恐懼與遺憾。

老年陽光

1974年,隱居在東海花園裡的楊逵重新被歷史發現,年輕學子及仰慕者絡繹不絕地來訪,當年還是小學六年級的楊翠在一旁一面寫功課,一面傾聽阿公的社會主義理想與文學創作理念,種下了回歸楊逵的種子。

1974年,隱居在東海花園裡的楊逵重新被歷史發現,年輕學子及仰慕者絡繹不絕地來訪,當年還是小學六年級的楊翠在一旁一面寫功課,一面傾聽阿公的社會主義理想與文學創作理念,種下了回歸楊逵的種子。

而那一朵天秤座、AB型的玫瑰,以他既深沉又樂觀的雙重個性,認識悲觀,也超越悲觀,在逐漸老去的花園裡重新又向陽奮起,綻放著臺灣知識分子永遠壓不扁的精神,一種承擔的精神隱喻。

祖孫兩人跨越世代,接續開花,為臺灣歷史留下動人的燦爛印記。