小野,1951年出生,知名暢銷作家,作品逾百,種類橫跨散文、小說、童話、劇本,其中近30部躍上電影銀幕,任職中影時期與好友吳念真著手推動台灣新浪潮電影運動,共同為台灣新電影運動奠定基礎;曾擔任臺北市文化基金會董事長、台北電影節創始第一、二屆主席,並先後出任電視台管理階層。近年除了持續寫作之外,更積極投身環保教育等領域,此次應台灣文學館邀請蒞會開講,分享個人文學和電影之路。一開始,小野即以一貫風趣幽默的個人風格娓娓道來。

從文學到電影的追求

不論在文學或電影領域皆獲獎無數的小野表示,自己之所以會成為作家和父親有絕對關係。小野的父母在民國30幾年先後從中國大陸來到臺灣,連同相繼出世的5名子女及小野祖母在內,一家8口居住在靠近臺北萬華南方一帶,其省籍、語言、文化交錯、龍蛇雜處的成長環境,使得小野戲稱自己的人生一直處於錯亂的狀態。身為家中長子的小野對父親而言,有如其抑鬱寡歡不得志的一生對自我的投射,聰明、才華洋溢的父親因此對小野期許高,要求也格外嚴厲。小野說,來自父親的批評、嘲諷幾乎是成長過程中的家常便飯,這也讓小野從小就缺乏自信,尤其高中聯考失利更讓他有如複製了父親憤世嫉俗般的個性,直到大學聯考考上師大生物系,才終於一掃陰霾。

雖然從小得不到父親正面肯定,然而在父親影響下不僅大量閱讀文學名著,而爸爸嚴格督促孩子寫日記、寫閱讀心得並且從嚴批閱的作法,無意間訓練出小野的寫作能力。「小野」筆名是來自出生時爸爸所給的名字「小埜」,「埜」為「野」古字,小野說,當他從22歲起以小野為筆名,也就等於接受了父親的召喚,立志要爭氣、成功,為父親不得志的人生復仇。如此愛父心切的心情,從他在26歲那年得知獲得文學獎首獎的那一刻,竟然獨自衝上頂樓陽台對著天空大喊:「爸爸,我幫你復仇了!」可見一斑。演講中,小野特別秀出一張父親的插畫作品。畫中描繪的就是有一回小野父親夢見有個女人抱走襁褓中的小野,他在後頭一路苦苦追趕的夢境,俐落的筆觸精準地勾勒出父親害怕失去孩子的恐懼不安心情,不難理解才華洋溢的小野父親為何生前總是感嘆懷才不遇。

雖然從小得不到父親正面肯定,然而在父親影響下不僅大量閱讀文學名著,而爸爸嚴格督促孩子寫日記、寫閱讀心得並且從嚴批閱的作法,無意間訓練出小野的寫作能力。「小野」筆名是來自出生時爸爸所給的名字「小埜」,「埜」為「野」古字,小野說,當他從22歲起以小野為筆名,也就等於接受了父親的召喚,立志要爭氣、成功,為父親不得志的人生復仇。如此愛父心切的心情,從他在26歲那年得知獲得文學獎首獎的那一刻,竟然獨自衝上頂樓陽台對著天空大喊:「爸爸,我幫你復仇了!」可見一斑。演講中,小野特別秀出一張父親的插畫作品。畫中描繪的就是有一回小野父親夢見有個女人抱走襁褓中的小野,他在後頭一路苦苦追趕的夢境,俐落的筆觸精準地勾勒出父親害怕失去孩子的恐懼不安心情,不難理解才華洋溢的小野父親為何生前總是感嘆懷才不遇。

由於經歷戰亂及親友遭受228事件影響,小野父親一直希望子女從事公職安穩過一生。然而細數小野的工作經歷卻發現一個有趣現象,每每眼看似乎就要走向父親的期望,卻又忽然來個急轉彎偏離航道,可想而知,每次轉換跑道總是得不到父親的諒解。照理說,師大生物系畢業就能馬上投入安穩的教職,然而小野卻立志成為科學家赴美繼續深造,正當父親開始試著接受這樣的規劃而活,從今以後開始想為自己做些事,於是毅然決然回到臺灣;受到中影延攬一路升遷並闖出些成績,小野這時卻選擇辭職回歸家庭「不務正業」地當起孩子的大玩偶與作家,直到2000年再次回到朝九晚五的職場出任臺灣電視公司節目部經理時,爸爸卻早在1998年離開人世。

其實不論從事文學創作或者走進電影領域,小野皆深受父母影響。他說,尤其在母親過世後回想起來,才發現媽媽對子女的影響比印象中來得深刻。他回憶,母親待人總是充滿感恩與敬意,從不對人批評,直到臨終前還常感念自己一生十分幸運。小野母親以獨到的處世智慧與方式愛孩子,讓孩子在父親嚴厲管教下還是能擁有自由開闊的空間,小野說,媽媽自由包容的愛無疑平衡了孩子們童年的悲傷。小野母親對子女的影響不止如此,她是個標準的電影迷,因此小野從小就跟著媽媽進戲院看電影,而母親生動精采的說故事能力在不知不覺中也啟發了孩子的想像力。

其實不論從事文學創作或者走進電影領域,小野皆深受父母影響。他說,尤其在母親過世後回想起來,才發現媽媽對子女的影響比印象中來得深刻。他回憶,母親待人總是充滿感恩與敬意,從不對人批評,直到臨終前還常感念自己一生十分幸運。小野母親以獨到的處世智慧與方式愛孩子,讓孩子在父親嚴厲管教下還是能擁有自由開闊的空間,小野說,媽媽自由包容的愛無疑平衡了孩子們童年的悲傷。小野母親對子女的影響不止如此,她是個標準的電影迷,因此小野從小就跟著媽媽進戲院看電影,而母親生動精采的說故事能力在不知不覺中也啟發了孩子的想像力。

深知父母情緒影響子女甚深的小野,內心暗自發誓將來若為人父一定要成為一個開心而且能帶給子女安全感的父親。當年他離開中影選擇回歸家庭的部分原因就是希望盡可能地陪伴孩子成長。事實證明小野不僅是位好爸爸,在這10年間,他依舊保持旺盛的創作力,陸續交出66本作品,題材皆以親子、青少年為中心,令人十分羨慕他的一雙兒女。

有些事,這些年我才懂

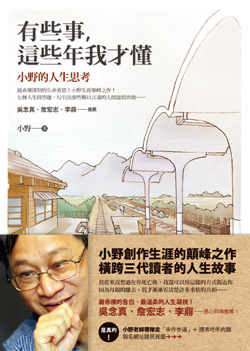

身為知名暢銷作家,在電影、電視媒體傳播圈工作並參與台灣新浪潮電影運動,小野的工作際遇理應是許多人的夢想,然而小野卻持不同看法,「人都是需要經過時間沉澱,再回過頭來才能看到真相」,他作出以上註解。走過一甲子的他更以最新作品《有些事,這些年我才懂》的題綱回溯探索自己的文學、電影之路。你是誰?你認識自己嗎?人為何而活?(找到你的信仰了嗎?)誰是你靈魂的主宰?(誰影響你最深?)如何與大自然愉快相處?你願意與誰同行?人為什麼痛苦?如何獲得幸福?小野表示,會成為作家是因為在成長過程中不斷追尋自己是誰,想藉由寫作抒發情緒、找到自己、探索生命的源頭。

身為知名暢銷作家,在電影、電視媒體傳播圈工作並參與台灣新浪潮電影運動,小野的工作際遇理應是許多人的夢想,然而小野卻持不同看法,「人都是需要經過時間沉澱,再回過頭來才能看到真相」,他作出以上註解。走過一甲子的他更以最新作品《有些事,這些年我才懂》的題綱回溯探索自己的文學、電影之路。你是誰?你認識自己嗎?人為何而活?(找到你的信仰了嗎?)誰是你靈魂的主宰?(誰影響你最深?)如何與大自然愉快相處?你願意與誰同行?人為什麼痛苦?如何獲得幸福?小野表示,會成為作家是因為在成長過程中不斷追尋自己是誰,想藉由寫作抒發情緒、找到自己、探索生命的源頭。

小野認為,生命就是一場不斷追尋自己是誰、為誰而活、找到自己的過程,因此很羨慕那些一輩子只做一件事,找到志向的人,更佩服那些縱然身有殘缺卻依舊堅持為社會貢獻心力造福其它弱勢的人。他提到,有位在少女時期從烏克蘭逃到德國的女性一生中只做一件事,就是將俄國作家杜斯妥也夫斯基的作品翻譯成德文,即使已經80多歲,身軀彎得像個大問號,依舊堅持自己的信念。小野說,人生本就充滿懷疑,每個人都應為自己的生命找出口,找到和世界的連結,他建議時下年輕人應儘快行動,為自己的人生找答案,縱然失敗再重新來過就好。一度立志成為科學家的小野,雖然後來走進文壇成為暢銷作家,不過生物系4年的訓練並沒有因此而白費,他認為自己所有的熱情與理想都是來自大學4年的體驗。他認為獲得幸福的步驟在於先認識自己,學會接受自己、愛自己,就能進而發現自己的興趣與志向。回想國中時期受到老師的賞識與鼓勵,並讚美自己臉上連父母都不曾注意過的小酒窩,對小野而言就是幸福。

家是生命的源頭 也是生命的養分

讀者提到寫小說和電影劇本有何不同?小野表示,小說是非常個人的作品,文字存在許多想像,劇本則是為電影服務,創作的同時必須一併考慮聲音、畫面、對白等電影元素。小野認為寫過劇本再回過頭來寫小說,則有助於對聲音、畫面等細節的描述,年輕讀者閱讀時更能迅速進入故事情節。至於如何著手寫作?他認為每個人都可以成為作家,舉凡食衣住行等等生活所有題材都可以書寫,他說作家之所以成為作家,是因為看到不一樣的觀點。因此,只要能找到不同於一般的觀點就可以書寫,引起共鳴者多即成暢銷作家,反之則為藝術家。

期許自己少寫、少說,好好體驗生活的小野表示,如果可以重來,可能不會再寫那麼多親子互動的文章,而且會多留些空間給子女。雖然腦海裡曾經閃過脫掉「小野」這個框架的念頭,然而身為一位知名人物,「小野」這個身分大概是一輩子也難以擺脫的,就像「家」對小野來說是生命的源頭,既然無法抹滅就努力學習好好共處,不論酸甜苦辣,都是生命的養分。