在人類的開發史上,基於原始的生物本能,不斷的擴張與建設,因而持續推進文明的演進;但當經濟生活獲得一定滿足之後,人們試著停下腳步,進一步追求心靈與精神層面的滿足。尤其是身在21世紀的臺灣人民,在歷經大半世紀的打拚之後,走過經濟輝煌的歲月,生活水準普遍獲得改善之際,對於文化與藝術的追求,已經不再遠遠落於「拚經濟」之後。

由於臺灣擁有深厚的人文底蘊,在多族群交融下,更形成多樣化的文化資產,這些資產都是寶貴的歷史圖像,也是臺灣發展史上重要的印記。因此有志之士在各角落奔走,提醒行政當局,行政部門也多能體察世界大潮流的趨動力,無論主動或被動,因此,近年來,臺灣致力於文化資產保護的努力,已漸漸展現令人驚喜的成果。

「文人故居」即是文化資產保護重要的一環,由於這些學者或作家在學術或創作上均有不凡的成就,或者具有時代價值。他們的努力過程及典範,不應只有歷史或教科書上的一筆,如果能夠透過其過往的生活空間,進一步認識一個重要人物的貢獻,將有助於後代增進歷史的連結,而有些有形的建物或文物更是重要的參考依據,無論對於治學或者考證上,都具有深厚的價值。

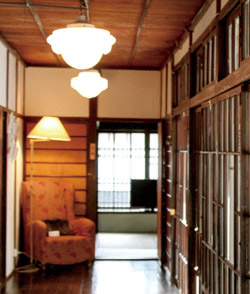

每個文人故居都宛如是一個時光迴廊,映照著某個時代的故事,訴說著某個文人的情懷,物換星移之後,我們得以走進來,親炙文人風采,這是何其幸運與光榮的享受。

其實,這些文人故居不只具有嚴肅的教育及歷史意義,在專業工作者的修復還原之後,某些場域還得以活化,擴充其功能,也因此許多空間可以是遊憩休閒之地,甚至結合在地特色,發揮更多的功能,可以是個小型博物館、圖書館,更可以是個多樣的文化空間。

一個文人代表一個歷史切片,這些切片集結成豐富的文化圖像,臺灣因為這些圖像而更豐美,我們還必需一片一片的累積,繼續厚實人文基礎,為我們,也為後代留下更多時代刻痕與歷史見證。