回臺生活十餘年來,陳若曦實踐社會家的態度,積極投入環境保護行動,反對國光石化案、202兵工廠開發案,並曾走訪彰化大城溼地,提倡綠能反核,藉由文學服務來宣揚其所堅持之理念。

「我是社會家,不是作家。文學只是我服務社會的一種方式。」作家陳若曦曾如此解讀貼在身上的「作家」標籤。以《尹縣長》轟動國際文壇的陳若曦,今年9月榮獲第15屆國家文藝獎,評審們肯定其作品關切議題廣闊,涵蓋宗教、生態、弱勢、性別等面向,堪稱文學作家的典範。文學評論家陳芳明曾經形容陳若曦的作品:「那是以生命和鮮血換取的文學作品,其中人格的扭曲與人性的變形,比起支離破碎的現代主義更令人感到驚心動魄,也比嘶聲吶喊的寫實主義還更使人痛心疾首。」陳若曦的一生,見證大時代的巨變,國家文藝獎如此讚言:「冷靜、含蓄、深刻的藝術手法,表現社會真實的一面;而其豐富的寫作經驗,見證歷史,顯露人性關懷,成就卓越。」

以小說做為歷史的一種記錄

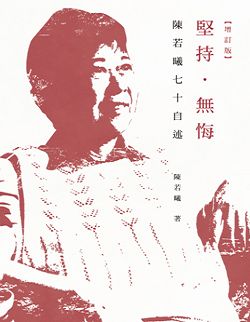

2008年完成自傳《堅持‧無悔—陳若曦七十自述》的出版,今年10月增訂再版。從臺北、美國再到中國大陸,陳若曦的自傳細述波濤起伏的一生,也透露了文壇不為人知的風雲,以個人的生活史來見證近代中國的政治與社會變革。為何停筆,不再創作純文學?身為文學家,陳若曦有其堅持的寫作態度。誠如自傳裡所述,「10多年寫小說,堅持故事背景的忠實,故事情節可以虛構,時空要真實反映,小說可做為歷史的一種記錄」,尤其回到臺灣後,感慨家鄉被政治驅策如脫韁之馬,充滿無力感,媒體形式丕變,小說人口和發表園地大幅萎縮,自認庸才,故而選擇「退休」。

健康不佳的因素,也是讓她及早打退堂鼓的原因。短短10幾年間,陳若曦就動了3次大手術。除了進行膽囊、子宮與卵巢切除手術,忍受多年的背痛大大影響生活及寫作,醫師研判是脊椎長骨刺導致,透過復健卻也不見效果,最後終於查出來是罹患了神經鞘瘤,經過手術切除後才減輕痛苦。

忍受病痛再提筆 新書增訂出版

自傳的撰寫過程中,曾經有3年因健康不佳遲遲無法動筆,待開刀身體康復之後,又因灰心臺灣這些年來變化太大,和自己的理想差太多,始終無法專心創作,若非九歌出版社頻頻催稿,激勵她提筆,竟也寫下了20多萬字。這使得陳若曦更加重視自己的健康,認為自己再無「為人生而寫作」小說的雄心壯志,閉門讀書或休閒旅遊,即已是人生幸事,尤其近年因不耐長途旅行,赴大陸旅行近又價廉物美,逐漸成為最愛,曾有1年出遊4、5趟的記錄。

陳若曦個性見義勇為,有話直說,她緊扣臺灣社會現實的變動,積極參與社會活動,雖然封筆不寫小說,仍以散文或短評持續與讀者互動,不忘善盡知識分子的職責,擔任僑協雜誌編輯委員,針對臺灣大陸和全球華僑議題進行論述。5年前成立臺灣銀髮族協會,擔任協會藝文列車主委,撰文鼓勵銀髮族,每個月舉辦藝文講座,享受當義工的樂趣。

在環保運動中看見臺灣未來

得知自己獲得國家文藝獎的殊榮,陳若曦對外僅簡單表達謝意,直說評審們過獎了。於出席頒獎典禮時,特別呼籲民眾能起而行,關懷我們身處的社會與環境。對於臺灣這塊寶島美地,陳若曦認為「環保的訴求在臺灣仍無法雷厲風行,但觀念和措施正逐日改善中,她從環保運動中,看到了臺灣的未來。」