在AI人工智慧與數位科技快速演進的時代,孩子們不再只是用眼睛「看」書,而是學習如何思考、探索與表達。面對資訊爆炸的環境,閱讀早已不只是解碼文字,更是理解世界、判斷真偽與創造內容的基礎能力。為了讓新世代具備這些關鍵素養,臺灣各級學校紛紛展開創新嘗試,將閱讀推廣與AI科技、資訊素養及媒體識讀教育結合,開啟智慧閱讀的新篇章。

近年來,五花八門的生成式AI工具迅速興起,人們獲取、分析與理解資訊的方式變得更加快速。然而,這些數位科技也帶來資訊真偽難辨、演算法偏誤、數位倫理與個資保護等新興挑戰。面對這樣的局勢,肩負培育未來國家主人翁責任的各級學校,積極發揮創意,將閱讀、教學與資訊、媒體素養結合各式新興數位科技,鼓勵學生善用數位工具搜尋資訊,並進一步培養思辨力與深度學習能力,從中激發對世界的好奇與探索。

從知識傳授者到學習教練 教師角色再定義

在生成式AI快速崛起的同時,臺北市立中正高級中學資訊科教師賴和隆選擇將AI導入課堂,讓教師從過去「知識傳授者」的角色,轉型為「學習教練」與「策略設計者」,致力於培養學生的資訊素養與自主學習能力。「網路就像大海,如果學生沒有先在游泳池學會游泳就被丟進海裡,只會溺水。」他如此比喻當代教育的關鍵挑戰―在資訊洪流中,學生更需要的是引導而非灌輸。

從課程設計開始,賴和隆有系統地引導學生操作AI工具。例如,在高三升學主題課程中,他請學生針對欲申請的科系設計提問,並分別使用ChatGPT、Perplexity與Claude等平台進行查詢,再比對回答內容,培養學生資訊判讀與提問能力。「學生過去可能不知道怎麼問問題,有了這樣的學習歷程,就能把模糊的好奇轉化為具體的學習策略。」

此外,賴和隆將AI導入跨領域課程,像是在國際文憑大學預科課程(IBDP)知識論課程中,他讓學生與AI進行「虛擬訪談」―請AI扮演藝術家草間彌生或畢卡索,由學生提出問題進行模擬訪談,並轉化為簡報於課堂中分享,完成後再帶領學生實際參觀草間彌生特展,讓學習更具深度。學生不僅能學會AI的應用方式,也能進一步思考:AI提供的資訊是否可信?背後是否存在偏誤?藉此深化資訊素養與媒體識讀的核心能力。

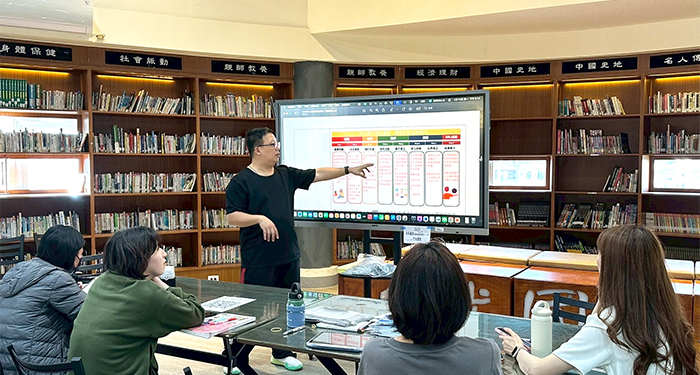

賴和隆也觀察到圖書館在AI時代中的潛力與挑戰,在國立公共資訊圖書館舉辦的「2025智慧圖書館時代資訊素養論壇」,他以「智慧圖書館x數位學習:資訊素養教育的創新實踐」為題,認為圖書館若能更智慧化、與教學流程整合,精準對接教學主題,將成為資料查找與知識探索的延伸空間,他期待未來的智慧圖書館能成為學生學習路上的有效資源。

賴和隆也觀察到圖書館在AI時代中的潛力與挑戰,在國立公共資訊圖書館舉辦的「2025智慧圖書館時代資訊素養論壇」,他以「智慧圖書館x數位學習:資訊素養教育的創新實踐」為題,認為圖書館若能更智慧化、與教學流程整合,精準對接教學主題,將成為資料查找與知識探索的延伸空間,他期待未來的智慧圖書館能成為學生學習路上的有效資源。

「AI素養不是會用工具就好,而是要懂得判讀、質疑、比較與整合。」賴和隆強調,教師的價值不在於傳遞標準答案,而是在設計學習情境、激發學生思考的過程中,持續扮演關鍵角色。

AI浪潮興起 圖書館轉化為學習陪跑者

身處AI資訊工具席捲各領域的時代,臺北市立建國高級中學圖書館主任潘威歷選擇迎向變革,積極探索AI在教育現場的應用可能。他回憶初次接觸ChatGPT的經驗:「原本以為它只能回答簡單的問題,沒想到連承辦臺北市國語文競賽用的網頁抽籤程式都能快速生成,且實際運作無誤,讓我大為震撼,也重新思考圖書館與教師的角色定位。」

身為資訊科教師的潘威歷,除了將生成式AI導入館務流程,如自動化寄發成績通知書、設計點名系統、校內書展抽獎程式等,大幅提升行政效率外,也進一步將AI融入其個人自學計畫,每天請ChatGPT講解《論語》、《道德經》、《沉思錄》等經典,也重新導讀過往讀不太懂的《紅樓夢》、《戰爭與和平》和《三劍客第二部:二十年後》等文學名著,透過AI輔以脈絡解釋與多方觀點分析,讓閱讀更具深度。他形容AI就像「隨時陪伴的學習顧問」,幫助自己在資訊爆炸的時代下仍能維持學習節奏與反思深度。

然而,他也警覺於AI的「萬能」。儘管生成式AI能迅速解答,但如果學生過度依賴、缺乏提問與判讀能力,恐讓思考力逐漸鈍化。潘威歷強調:「學習的核心是『能動性(Active)』,不能只是被動接受答案,而是要懂得追問、懷疑與選擇」。因此,他在校內推動生成式AI應用時,制定「三不政策」:不上傳個資、不盡信AI、不只問一次,提醒學生應透過反覆提問和比對,提升判讀能力。

在潘威歷眼中,圖書館不再只是靜靜守候知識的角落,而是成為學生的「陪跑者」,提供一方靜謐、如心跳般穩定的空間,引導學生理解自身學習風格,在資訊洪流中重新找回學習節奏,建立屬於個人的學習地圖。他相信,在AI普及的時代,人類的價值將體現在選擇、判斷與思辨,而這正是圖書館和教育工作者最能提供未來主人翁的關鍵支持。

從備課到閱讀 讓AI成為師生的學習助力

身兼新竹市數位輔導團國文科輔導教師的竹光國中老師陳乃誠,十多年來深耕數位教學並推動資訊融入課程。他認為AI的出現不僅大幅改變老師的備課方式,也為教學注入更多彈性與創新的可能。「以前要設計3套不同程度的學習單,幾乎讓老師崩潰;但現在有AI協助,備課不僅省時,也讓我們能更專注於學生的引導與互動。」

從早年響應「行動學習」政策到現今「推動中小學數位學習精進方案」,錄製教學影片搭配數位互動平台進行翻轉教學,到如今善用生成式AI協助教案設計與差異化教學,陳乃誠一路見證數位科技為教育帶來的改變。面對外界擔心AI可能降低學生思考的意願,陳乃誠強調,關鍵在於教師轉化運用AI進行備課,運用四學模式:學生自學、組內共學、組間互學、老師導學進行數位融入教學,如何制定學習任務,引導學生善用工具,養成資訊搜尋和轉化能力。「會用AI的人,未來才不會被AI淘汰。」他認為AI是輔助而非取代,而老師的高度,決定學生的未來高度。

這樣的觀點也延伸到閱讀推廣。陳乃誠指出,不同孩子適合不同的學習方式,閱讀早已不限於紙本書籍。電子書、數位平台、AI語音說書與生成式搜尋,都是接觸知識與培養理解力的管道。他分享,自己原本對《紅樓夢》興趣缺缺,卻因聽了《蔣勳青年版紅樓夢》有聲書而大為改觀,進而體會「聲音」也能激發閱讀和學習的熱情。

目前,竹光國中持續透過晨讀、共讀、好書交換和策劃主題書展等活動培養校內閱讀風氣,並設計「自我領導力」等彈性課程,引導學生從閱讀中建立覺察、規劃與自主學習的能力,翻新的校內圖書館也曾獲得閱讀磐石獎的肯定,成為學生自在閱讀、持續探索的多元場域。陳乃誠相信:「在知識快速迭代的時代,孩子需要的不是標準答案,而是擁抱變化與創造新知的能力。」

用影像打開感知力 鼓勵孩子勇敢說出來

在宜蘭縣羅東鎮的北成國小,長期推動媒體素養與影像教育的教師李易倫,帶領孩子透過鏡頭觀察世界,學習以影像和聲音傳達自己的觀點。「我們的目標不是要培養記者或導演,而是希望在孩子心中種下一顆關心世界的種子。」李易倫認為,影像創作不僅是技能訓練,更是觀察力、表達力與思辨力的培養過程。

2015年暑假,李易倫帶領5位自願參與的學生拍攝紀錄片《田.滿》,記錄蘭陽平原的農地變遷。學生從空拍影像中驚覺到農地正在迅速消失,進而展開對都市化與土地利用議題的關注與討論,「他們開始設計訪談問題,主動採訪地主與專家,在互動中培養與陌生人溝通和分享自己想法的勇氣;同時,也透過紀錄片的拍攝過程,開啟了學生關心家鄉議題的視野。」李易倫說,影像創作成為學生公共參與的起點,引導他們跳脫課本、貼近現實議題。

除了課堂教學,北成國小也以畢業影展作為學習成果的呈現,讓六年級學生發表親手拍攝製作的紀錄短片,並在家長與同學面前公開放映。即使疫情讓影展轉為線上舉辦,學生對創作的熱情依然不減,作品題材涵蓋水資源、空污、假訊息與在地文化等,從影像實作中深化對公共議題與社會責任的理解。

儘管在推動過程中面臨課程安排與教學人力的挑戰,李易倫仍堅持影像教育與媒體素養的價值,並強調教師的熱情與團隊合作是推動關鍵。他鼓勵各校依照自身條件彈性設計課程,不必拘泥於高設備門檻。「老師不一定要帶學生拍紀錄片,畫畫、閱讀、採訪,甚至用平板簡單剪輯,也都是影像與媒體素養教育的一部分。」他指出,關鍵不在形式,在於培養孩子觀察世界、提出問題,並勇敢表達觀點的能力。

在科技持續演進、資訊日益爆炸的時代,閱讀、思辨與學習的方式早已超越傳統框架。無論是課堂中的教學轉型、圖書館角色的再定義,還是影像創作與多元媒介的運用,教育工作者們正攜手走出一條結合科技和培養素養的新道路,讓孩子從閱讀出發,學會提出問題、勇於探索、敢於懷疑,也能自信地為自己尋找答案―這些將是AI時代下最珍貴的能力。

在科技持續演進、資訊日益爆炸的時代,閱讀、思辨與學習的方式早已超越傳統框架。無論是課堂中的教學轉型、圖書館角色的再定義,還是影像創作與多元媒介的運用,教育工作者們正攜手走出一條結合科技和培養素養的新道路,讓孩子從閱讀出發,學會提出問題、勇於探索、敢於懷疑,也能自信地為自己尋找答案―這些將是AI時代下最珍貴的能力。